- トマトの学術的側面を理解したい人!

- 世界のトマト産業を理解したい人!

- トマトはモデル植物としてとても人気が高い!

ハイサーイ!

記事リンク付きの感想ツイートなどは掲載される可能性あり!

こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.

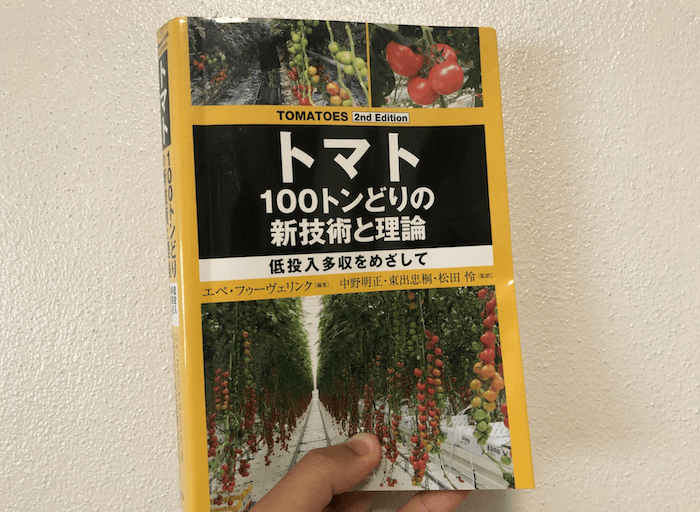

こんな本を買ってきました.

「トマトー100トンどりの新技術と理論ー」,これは面白い.

本書のタイトルにもありますが,技術には理論があるべきとも思います.

「ここをこうしたからこうなる.」

理屈があると,改良ができる,技術の進展が見込めます.

論文を元にされてるので,学術的な解釈ができる.そういう本です.

目次だけでも面白いです.

第1章:世界のトマト産業.

第2章:遺伝と育種.

第3章:発育過程.

第4章:トマトの生長と収量.

第5章:果実品質.

第6章:灌水と施肥.

第7章:作物保護ー病害虫管理.

第8章:露地栽培.

第9章:温室トマト生産.

第10章:ポストハーベストの生理.

第11章:有機栽培トマト

各章ずつ取り上げて, Youtubeにラジオとしてもお話ししております.

ざっとかいつまんだ話になっておりますが...

この記事でも第1章ずつ,僕の解釈を交えて紹介できたらと思います.

(トマト栽培してる人も多いと思いますので...)

1.世界のトマト産業.

世界各地では食べられているもが違うのですが,トマトは世界共有の野菜です.

しかし,扱われる品種などはちょっと変わってくるようです.

私たちのトマト産業を盛り上げるためにも,より美味しいトマトを作るためにも,世界のトマトを知ることは有用です.

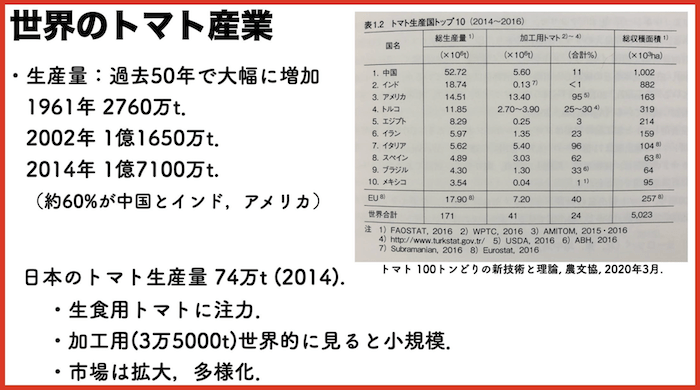

上の表を見ると,トマト栽培は中国がダントツです.続いてインド.

この2つの国で,60%の生産を担っております.

中国は5270万トン,日本は74万トンです.

圧倒的数の違いがあります.中国はトマト国だったのですね.

1−1.分類.

トマトの植物的分類は,ナス科Solanum属Lycopersicon節に属します.

ナス科の部分だけ忘れなければ良いと思います.

(僕自身も〜〜属は覚えられない.笑)

ナス科には,上の図のように,ピーマンやジャガイモ,ナス,ほおずき,タバコなど,多くの野菜が存在します.

こういった科の仲間であれば,接木などによるハイブリッド合体種の生成も可能になります.

(トマト×ナスや,トマト×じゃがいも とか)

以前,ポマトを取り上げたことがありますが,そういうノリです.

野菜を理解するときには,〇〇科というものを知っておけば,栽培上有利になることもありますし,新たな発見につながることもあります.

連作障害などもそう言った〇〇科という縛りが強く聞きますし,その他害虫や,育て方などもある程度似ていたりします.

トマトの正式名称(学名)はSolanum lycopersicumとなっております.

リンネさんという植物学者が付けましたが,こういった学名は,遺伝子研究をする際に,類似性や系統を分類するために役立ちます.園芸では覚えておいてもあまり意味がないですが紹介.

1−2.トマトの価値

トマトは野菜の中でも学術的に非常に価値が高い作物です.

理由は,上の通り.

2013年に全ゲノム解読が済んでおり,多くの側面(生理学.生化学,遺伝学)から,植物が理解できるようになったのですね.

これまで,こういった役割は「シロイヌナズナ」という植物が担っていましたが,トマトにはシロイヌナズナにない特徴があります.

<特徴>

・果実ができること.

・仮軸分枝であること.

・複葉であること.

などなどです.

(仮軸分枝:茎頂で花芽分化が起こり,頂芽の伸長が停止.変わって腋芽が成長すること)

1−3.様々な種類とタイプ.

本書のトマトの分類をまとめるとざっとこのような感じです.

大きいものから,小さいもの,ちょっと特殊なものまで存在します.

ビーフステーキトマトは,アメリカンな感じ.

1−4.そんなトマトも大きく分けて2種類.

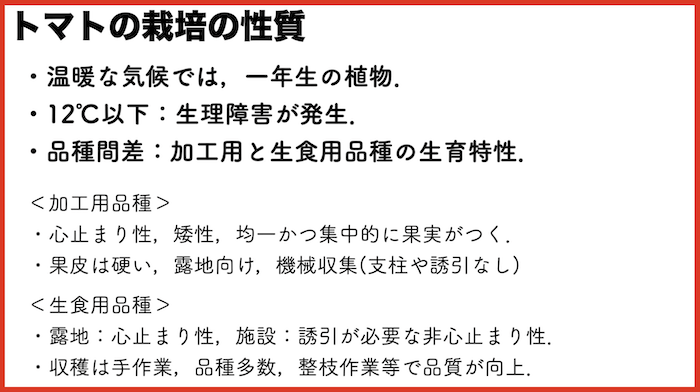

トマトは,大きく分けて2種類のトマトに分類されます.

加工用か,生食か.

日本でのトマト栽培はほぼ後者で,割と生産に手がかかる品種が多いです.

世界では,多くの国が加工用のトマトを栽培しており,機械的にぐわーっとトマトを収穫する映像が見ものです.

果皮が硬いので,露地で栽培できて,支柱や誘引などが必要なく,機械収集ができるのですよね.

2.結言.

第一章は.ザッピングすると大体このような内容でした.

植物学的分類から,トマトの品種の話,世界的な生産状況,本書の中ではより詳しく記載がありましたので,気になる方はどうぞ.

本書曰く,

今後ともトマト生産は世界的に大きくなっていくとされてます.

それと同時に,人が手を加えなくても,生産が可能になる仕組みが作られていると.

いずれは,多くの国でモニタリングシステムが普及し,当たり前になる未来がくる,もしくはもう来ている,ということが記載されております.

(日本でも多くの中小企業さん,農業法人さんが採用されていますよね.)

より高度な自動化.そしてデジタル化が進んでいくでしょうね.

一方で,ヨーロッパ,EUなどでは,生物多様性戦略,資源効率化,低炭素経済などなど,環境問題に関連するロードマップを出していて,トマト産業との関わりがさらに面白くなりそうです.つまり,トマトを生産する際に出る残渣をどうするのか?資源をどう活用するのか?生分解性プラの技術はどうなるのか?そういった面が注目です.

日本はどうなのでしょうか...

次回は,第二章を取り上げます.

最後まで読んでくれてありがとうございます.

この記事を読んでくれた方は以下の記事もおすすめです.

この記事のポイント トマトの裂果の原因は主に「水分」と「湿度」! 温度よりも積算日射量. 対策などまとめてご紹…