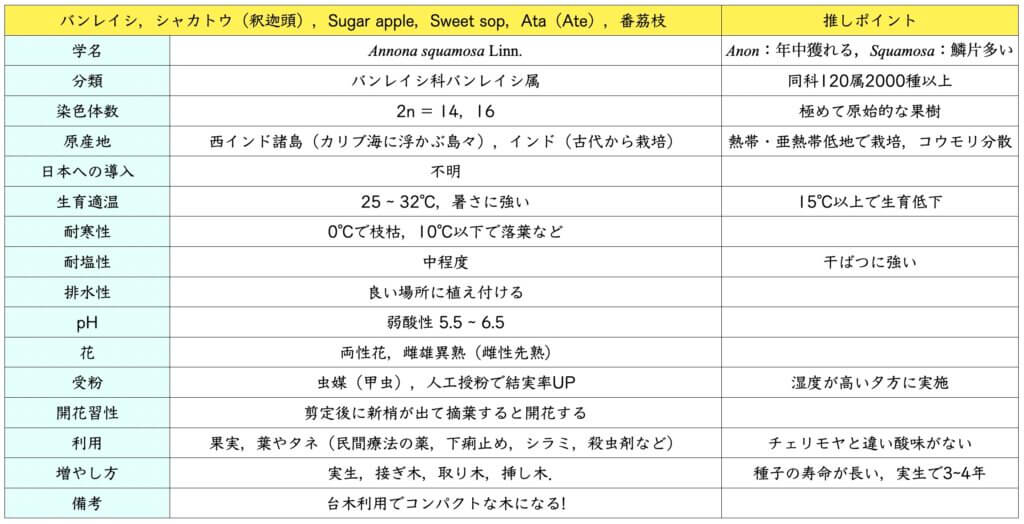

- バンレイシ科バンレイシ属の「Annona squamosa Linn.」.

- 熱帯地が原産で,生育適温が高い.

- アテモヤやチェリモヤよりも受粉が行いやすい.

ハイサーイ!

記事リンク付きの感想ツイートなどは掲載される可能性あり!

こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.

今回は,バンレイシについて解説していこうと思います.

バンレイシ,食べたことありますでしょうか.

僕も緑色のものや赤色のものを食レポしてますが,こちらもかなり美味しいフルーツですよね.

なかなか,日本の市場では出回らないフルーツだと思いますが,実は最近,台湾から中国への輸出がストップしてるようで,日本に「冷凍の釈迦頭」がたくさん入ってくるのではないかと思っていたりします.現在,生の釈迦頭は,日本への輸出は許されておらず,冷凍釈迦頭としての輸出拡大ということですね.

台湾産のパインアップル(台農17号や台農20号)は生果で入ってきていますね!

今日は,そんなバンレイシの基本的なことや,生理学的側面,さらには,栽培の方法まで解説していきます.

これから栽培を始めようと思っている方や,もしくは,既に栽培をしている方,そして一度失敗をしてしまったけど,原因が分からないという方,もしかしたら,今回の記事を読むと,何かしらのヒントがあるかもしれません.基本的な知識というのは,栽培上とても大事になってくると思います.興味のある方,全ての人がご参考になれば,幸いです.

動画解説もしていますので,動画で聞きながら学習したい人は,こちらをどうぞ.

バンレイシの基本的なこと.

バンレイシの学名は「Annona squamosa Linn.」と言います.

バンレイシ科バンレイシ属になります.

学名というのは,二名法というルールで記載されてます.

前半部分が,属名「Annona」で,後半の「squamosa」が,種小名になり,その植物の特徴がラテン語で入ります.

属名「Annona」は,バンレイシ属という意味で,西インド諸島ハイチの住民が使用する言葉です.

そして,種小名の「squamosa」は,「鱗片(りんぺん)が多い」という意味です.

つまり,鱗状の特徴のある果皮が学名になっているのですね.

バンレイシは,中国では「釈迦頭」とも呼ばれます.

形状が螺髪(らほつ)を持つ仏像の頭部に見えることから「釈迦頭」とも呼ばれる.

ちなみに,英語圏では,sugar appleや,Sweet sopと呼ばれることも多いです.

ちなみに,チェリモヤはカスタードアップル,アテモヤはパイナップルシュガーアップルとして知られているよ!

インドでは,ラーマ神の妃シーターSitaの果実という意味でSitaphalと呼ばれている.

ちなみに,ギュウシンリ(Annona reticulata)はラーマ神の果実という意味でRamphalと呼ばれている.

さらに,メキシコやブラジル,フィリピン,グアムなどではAtaと呼ばれている.

アテモヤの「アテ」は,バンレイシをさすが,このAtaからきている.

メキシコからフィリピンに伝わった経緯で,名前も一緒に入ってきていると言われている.

以下は,バンレイシとチェリモヤのハイブリッドのアテモヤである.

(チェリモヤの基本的理解,生育サイクル,栽培上気をつける点など.)

中国や台湾では,番茘枝とレイシが入るが,これは,果実の表面の模様がレイシ(Litchi chinensis)に似ていることからこの漢字が当てられている.

(レイシ(ライチ)とは!基本的なことや生理学的側面,栽培方法など!)

ちなみに,茘枝の漢字に枝が入るのは,収穫するときに枝付きのまま果実を取ることから「枝」の字が当てられている.

原産は!?

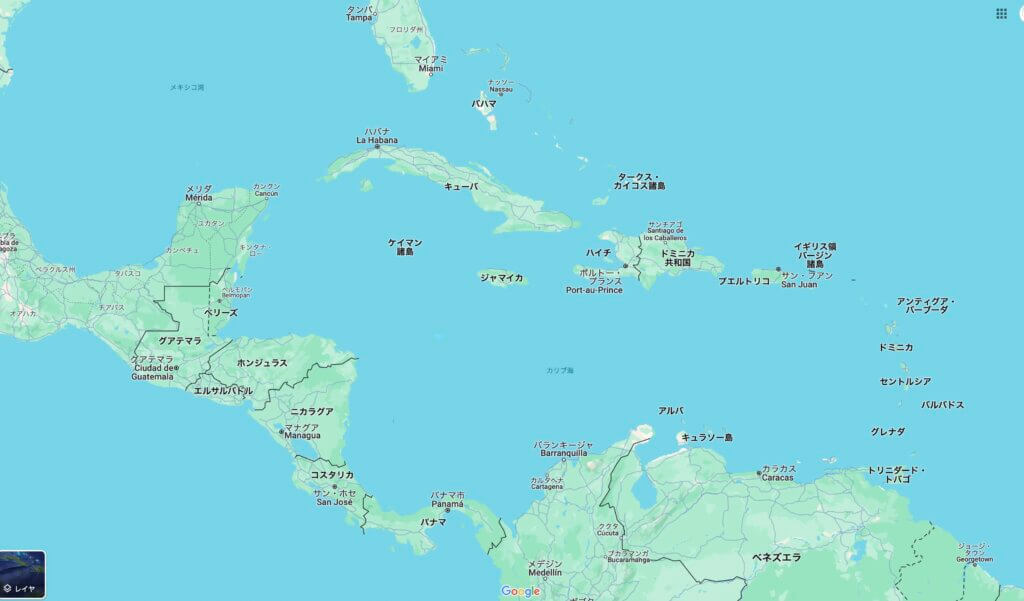

バンレイシの原産は,西インド諸島だと言われております.

古くから,中南米一帯に分布し,栽培がなされておりました.

西インド諸島は,南北アメリカ大陸に挟まれたカリブ海域にある群島である.アメリカ合衆国のフロリダ半島南端,および,メキシコのユカタン半島東端から,ベネズエラの北西部沿岸にかけて,少なくとも7000の島,小島,岩礁,珊瑚礁がカーブを描くようにして連なっている.

現在も,西インド諸島や中南米では,広く一般的に栽培がなされておりますが,世界各国,熱帯国ではかなり栽培がなされております.

例えば,お隣の台湾やインド,東南アジア(タイ,ベトナム,インドネシアなど),他にも,イスラエルやフロリダ,オーストラリアのクイーンズランド,その他アフリカ大陸などでも有名です.国内では,沖縄県がちょろっと栽培をしております.

ただ,地中海方面や,カリフォルニアなどでは,あまり生育がうまくいってないと言われます.

これら地域では,バンレイシにとっては気候が涼しすぎて,結実がうまくいかないということです.

逆に,バンレイシ科同属のチェリモヤという果実であれば,地中海方面での栽培がとても盛んです.

特にスペインなどでは,かなり栽培をしております.

同属のチェリモヤは比較的冷涼な気候を好むのに対して,バンレイシは,熱帯低地が気候的に合っております.

アテモヤは,その中間くらいだと言われてますが,沖縄県ではバンレイシやアテモヤは十分生育します.

チェリモヤは少々難しいです.

インドは新大陸発見以前から入っていた!?

驚くことに,インドは,新大陸発見(1492年)以前からインド半島の中部〜西部に野生のバンレイシがあったと言われている.

栽培自体も,起源4~5世紀ごろにはすでに存在していたと言われている.

サンスクリット文献の中にもあったり,アジャンター石窟群の壁画や,その他の古い美術品に彫刻がある.

マディヤ・プラデーシュ州のバールフットにある彫刻遺物の中にも,バンレイシの彫刻がある.

古くからインドにあったのは,多くの説があって,一つはインド原産の波羅蜜と勘違いされているのではないかという説.

もう一つは,コロンブス以前に,すでにインドに入ってきている説.そうなると,古代に南太平洋を横断してきたことになるが,まだ正確に中米からインドに渡ってきたのは明らかになっていない.

ただ,近年は,インドで見つかったバンレイシの種子化石を調べると,紀元前1500~2000年ごろからすでにインドにあったという研究報告があります.

これは,北中央インドのヴィンディヤ山脈,ミルザプール県のベラン川とアドワ川の合流点に位置する新石器時代の考古学的遺跡トクワからのものです.

(Possible Evidence of Pre-Columbian Transoceanic Voyages Based on Conventional LSC and Ams 14C Dating of Associated Charcoal)

また,バンレイシはタネがとても多くて,種子の保存期間も長いので,奇跡的に遠くに伝わったのかもしれないですね.

以下は,一つのバンレイシから出てきたタネの数です.40個もありました.

現在の品種など.

多くの文献などを調べたのですが,割と面白い論文を紹介します.

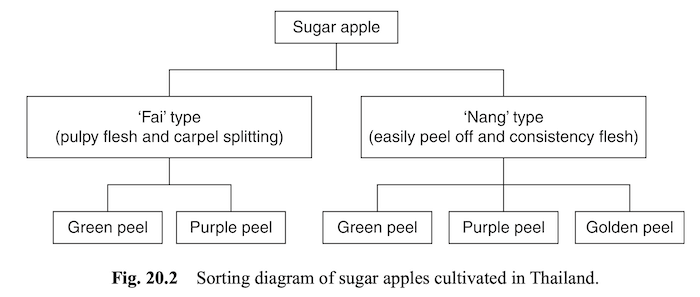

Postharvest biology and technology of tropical and subtropical fruitsという雑誌の「Sugar apple and atemoya」という2011年の文献があるのですが,こちらにいくつかのタイプのバンレイシが紹介されてました.

例えば,タイでは「ファイタイプ」と「ナンタイプ」という二つの分類に分けられます.

「ファイタイプ」の方が,たくさんの種子が含まれて,成熟後,すぐに果肉が柔らかくなり,果実の皮や実も分裂してきます.

一方で,「ナンタイプ」は,ベトナムからきたもののようですが,成熟時にカスタードのような粘り気のある果肉になり,果実の果皮がくっついたままです.

文献中から引用して,写真もシェアしておきます.僕も色々と食べてますが,沖縄でも,すぐに果肉が崩れる「ファイタイプ」が多いような印象です.

ファイタイプには,果皮の色が緑色と赤紫色,ナンタイプには,果皮の色が,緑色と赤紫色と黄色タイプがあるようですね.

さらに,フロリダで育種されたバンレイシには,種無しもあるようですね.

キューバやブラジルにもあるようです.こちらも楽しみな品種ですね.

以下は,沖縄で食べた赤い釈迦頭です.レッドアテスとも呼ばれています.

バンレイシの木の特徴

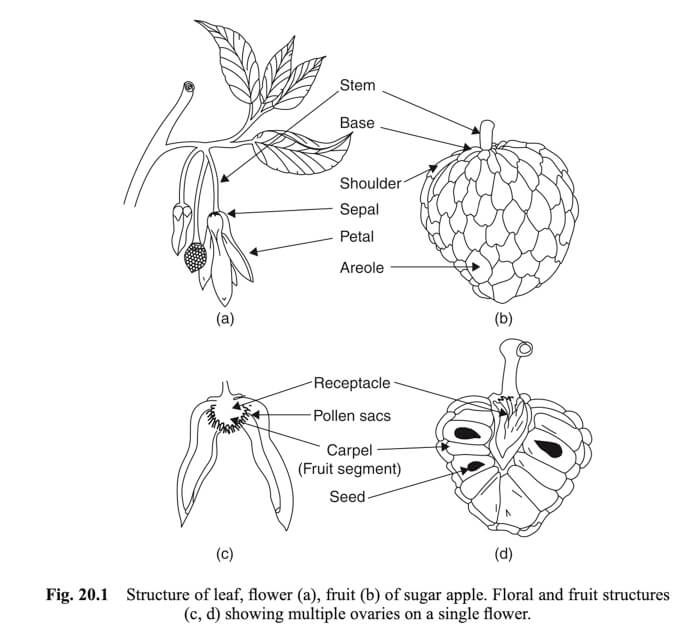

上の写真も「Subar apple and atemoya」から引用してます.

上の写真も「Subar apple and atemoya」から引用してます.

バンレイシの木の特徴について解説します.

バンレイシは,半落葉性の果樹で,他のバンレイシ科の木よりも一回り小さく小木です.

高くなっても大体5~6mという感じです.コンパクトになります.

葉は!?

葉は互生し,長さは8~15cm程度,幅は2~6cmです.

細長く,縁にギザギザや凹凸がなく全縁です.

基部が丸く,先端が細くなっていきます.

花は!?

花は,葉腋に1個から3個程度つきます.葉と枝の間から出てきます.

花は,緑がかった黄色で3枚の花びらがあります.

花びらの内側がやや薄い色をしております.

その中に,円錐状の雄しべと雌しべを持った器官があります.

雌しべは柱頭に満遍なく花粉がつかないと,奇形果になったり,結実不良を起こします.

うまく受粉がなされたら,高い気温とともに果実がおきます.

果実は!?

果実は,球形から心臓形,卵形,ハート型など,品種によって様々で,果皮には鱗片状の突起が亀甲状に並びます.

果実は追熟が必要です.

収穫後,数日追熟を経て,食べられます.亀裂が入りやすいです.

保管温度は,最低が13℃以下にはせず,室温で保管してください.

果肉は薄く,カスタードに似て甘く,香りも美味しいです.

果肉の中には,黒色のスイカの種よりも大きい種子が30個~60個程度入っております.

バンレイシは元々,実生によって増やされたという歴史があります.

そのため,地域によって選抜された品種があり,元々も在来に近いものと比べて果実の大きさは倍以上に,そして種が少ないものが選ばれてきております.しかし,それでもまだまだ種が多く,若干食べにくさがあります.

また,種はアルカロイドを含み,毒性があるので食べれません.

また,バンレイシ科の中で,チェリモヤという果実との交雑を行いアテモヤという果実が,既に人気果実になっております.

ただ,バンレイシもまだまだ人気が高く,多くの方に愛されている果樹になります.

栽培

栽培に関してもシェアしておきたいと思います.

温度や気候に関して

まず,熱帯地域でよく栽培がなされることもあり,生育適温は高いです.

年間の平均気温が21℃以上あるとかなりうまくいくようです.

平均最低気温でも15℃を下回ると,うまく生育がいかないと報告があります.

また,果実成熟に関しても温度が必要で,平均25~30℃程度の高音が必要になります.

また,耐寒性はあまりなく,4℃程度の寒さで枯れる心配があります.

本土で栽培をされたい方は,お気をつけください.

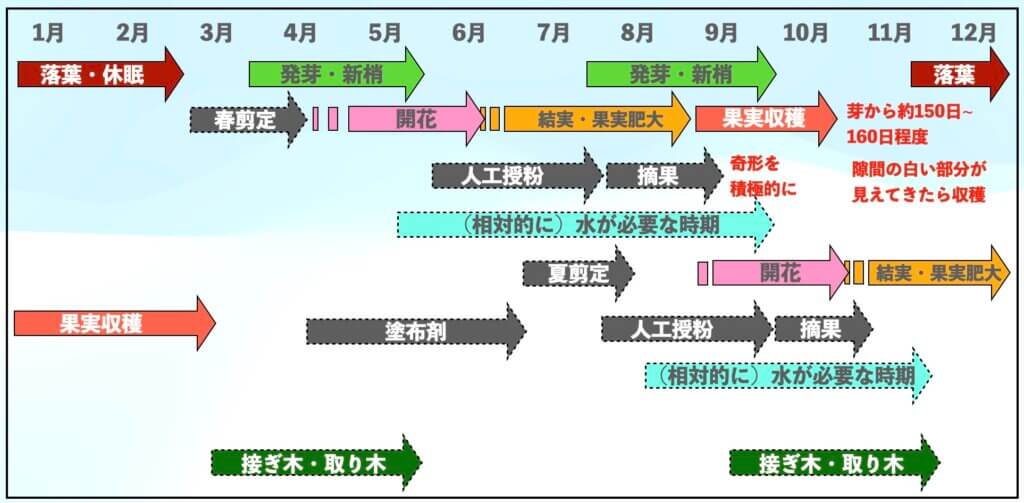

人工授粉の必要性

今回,アテモヤやチェリモヤの話は深くはやりませんでしたが,それらよりも結実はしやすい果実です.

人工授粉をした方が良いとされておりますが,アテモヤやチャリモヤのような雌雄異熟性が低いので,直家結実しやすいのです.

僕のお友達は,毎年放っておいてもできると言いますが,結果率を上げるには,人工授粉はした方がよいと考えます.

バンレイシの花も,アテモヤやチャリモヤの花も両性花で,一つの花の中に雄しべと雌しべを持ちます.

ただ,アテモヤやチャリモヤの花は,雌雄異熟なので,両方が同時期に活動しないのですね.

雌しべが先に熟す特性があり,花粉を他の花から集めるなどの作業が入りますが,バンレイシの花は,割とこの雌しべと雄しべの熟すタイミングがそんなにズレないと言われます.ただ,雌雄異熟の性質ももちろん見られます.

元々は虫媒花で,自然界には,ケシキスイという微小ないし小型の甲虫がいるのですが,やはり原産から遠いということで,あまり花によってこないということもあります.そのため,人工授粉が必要なのですね.

剪定に関して

剪定に関しては,アテモヤと同様にやってしまっても問題はないかと考えます.

剪定をすると,その一節下から,芽が出てきます.この芽が成長した枝に花芽がつきます.

そのため,春の3月あたりに剪定が必要になります.

この剪定の方法が,youtubeの動画で,アテモヤの動画を出してるので,こちらをご覧ください.

繁殖に関して

繁殖に関しは,種からの実生繁殖か,接木,取り木などがなされます.

種子の保存期間はとても長いです.

つまり,長期間おいても,発芽ができる保存期間が長く,3~5年程度は大丈夫であると言われます.

また,一般的に増やそうとするのであれば,優良品種の接木が推奨されます.

バンレイシ科の仲間であれば,親和性のあるものだと,他の果樹も台木にできます.

例えば,アテモヤ,チェリモヤ,バンレイシ,ギュウシンリ,ビリバなどに接木が行えるという報告があります.

こちらは,「庭先でつくるトロピカルフルーツ」という書籍から参考にしてます.

また,本書籍によると,バンレイシを台木にして,他のバンレイシ科を接木すると,木がコンパクトになり管理がしやすいと紹介されてます.

ただ,樹勢が弱ったり,果実収量が落ちたり,もしくは糖度があまり上がらなかったりと,相性によっては問題になるケースがあります.

ここでは,深く触れないので,気になる方は,僕が以前,論文紹介した動画があるので,ぜひご覧ください.

今 日当たりの良い廊下で釈迦頭の実が1センチ位になり花は昨年からたくさん咲きましたが初めて実がついたのでやったーと言う感じです