- みかん科の熱帯果樹!耐寒性も高いので,本土でも栽培が可能!

- 水はけの良い場所で育てる!土壌は選ばないが湿気はNG.

- タイプの異なる木を混植すると結果率が上がる!

ハイサーイ!

記事リンク付きの感想ツイートなどは掲載される可能性あり!

こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.

最近ホワイトサポテの接木苗に花が咲いておりました.

ゆす村さんから導入した苗で,沖縄に定植してから約1年が経過しようとしております.

これまで,ホワイトサポテについては,深く取り上げて来なかったので,この記事では,徹底的に解説していこうと思います.これから栽培してみたい人や,また現在栽培してるよ!という方へもご参考になれば幸いです.

以下で動画での解説もしています.

ホワイトサポテの基本的理解

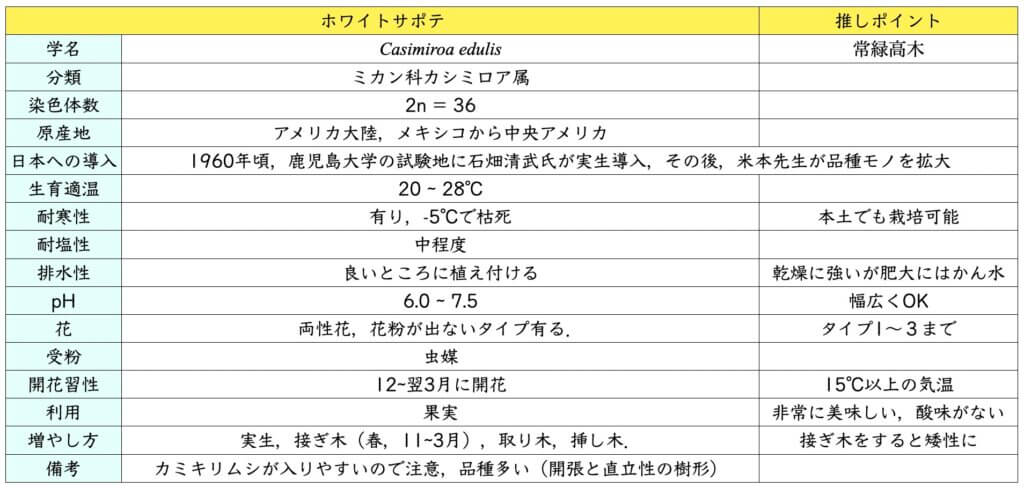

ホワイトサポテはみかん科(Rutaceae)カシミロア属です.

学名は「Casimiroa edulis La Llabe et Lex」です.

属名のCasimiroaというのは,スペインの植物学者「カシミロ・ゴメス・デ・オルテガ Casimiro Gomez de Ortega」の名前にちなんだものです.彼は,植物学者の他に,医師でもあり,薬学者でもあったようですね.スペインのとても大きな植物園である「マドリード王立植物園」の初代園長でもありました.

Casimiroa属は,みかん科の顕花植物(有性生殖として花を咲かせて種子を作るタイプ)の属に当たります.

メキシコから中央アメリカ原産で,約10種が知られてますが,ホワイトサポテが食用になります.

学名Casimiroa edulisの,種名のedulisというのは,食べられるという意味を持ちます.

生物の二名法(にめいほう)による学名というのは,初めを属名,その次にくる後者の名を種名(もしくは種小名)と読んだりするのですが,この種名は,その植物の特徴をラテン語化した形容詞が与えられます.

なので,何とかedulisというのは,いくつかあって,例えばクダモノトケイソウ(パッションフルーツ)もpassiflora edulisと言いますし,タイヘイヨウクルミなどもInocarpus(イノカルプス) edulisと呼ばれたりします.

ホワイトサポテの原産は中央アメリカ高地

ホワイトサポテの原産は,メキシコから中央アメリカです.

海抜が600~900mの比較的高地が原産だと言われます.

標高も海抜もほとんど同じ意味ですが,すなわち,近傍の海からの高さを表すよ!

アメリカには,1810年にメキシコから導入されました.

そして,カリフォルニアやフロリダで栽培が始まります.

どちらも果樹研究が進んでいる場所ですね

南カリフォルニアなどでは,各地で現在も多くのホワイトサポテの木々があるようですね.

日本への導入

米本先生の「熱帯果樹の栽培」の書籍によると,石畑清武先生(鹿児島大学)が1960年ごろ,実生を植えたのが最初と言われます.

その後,その木を米本先生が譲り受け,和歌山果樹園芸試験場に移し,いくつかの園芸品種の接ぎ木をしました.

接ぎ穂は,カリフォルニアから導入されており,チェンバー博士というサンディエゴの畑に100品種以上を持っている方から,50品種以上分けてもらったようです.

木の特徴

ホワイトサポテは,常緑の果樹で,背丈も放っておくとかなり大きく成長します.

youtubeの動画に金城幸栄さんのホワイトサポテの木の紹介をしたものがあるのですが,かなり大木になっておりましたね.現場の環境が良ければ,もっと大きくなり,時には15m以上にも達することがあります.

生育は旺盛で,幹には灰色の皮目があります.

葉はとても特徴的な形状をしてます.

互生してつく掌状(ショウジョウ)複葉で,指を開いたような掌の形をしております.

アオイ科のパキラに似てますね.

花は葉腋(ようえき)につきます.葉腋というのは,葉と茎の間のことで,しばしば脇芽が出てくるところですね.

そこに短い花序がつきます.径1cm前後の小花を多数つけますが,色は若干,緑色を帯びてるため,特に目立つ色ではありません.

果実は,径8cm程度で,球体から果頂部位がやや尖ったような形状などをしております.

果皮がとても薄いです.膜のような皮がついております.

完熟後は,指でやや強くなぞると剥がれるようになります.

初めのうちは,緑色ですが,熟してくると,緑が徐々に抜けてきます.

品種によって,黄色っぽくなるものも,緑色のままのものもあります.

果肉は,薄っぽい黄色からクリーム色で,とても柔らかいです.

繊維が全くなく,プリンのような食感です.

大体は,甘味が強く,酸味はほとんどありません.

ただ,ちょっと独特な苦味があることもあります.

これは,品種によっても変わります.

種子は,やや大きい楕円形のものが1~5個入っております.

上の写真は,二つのホワイトサポテを食べた時に出てきた種です.

左側は3つのタネが,右側は5つのタネが入っていました.

品種について!

ホワイトサポテは,両性花になりますが,品種によって3つのタイプに分類されています.

タイプ1:子房と柱頭が大きく,雄しべが退化して花粉がない.

タイプ2:子房と柱頭が小さく,花粉を持つ.

タイプ3:子房と柱頭が大きく,花粉を持つ.

現在,タイプ1とタイプ2は,多くの品種が知られているので,以下に品種例を挙げておきます.

バーノン,ミッシェル,ホワイト,セルク,フォーノイ,フィエスタ,プリチャード,青島,カフェテリアA・B,リロイブロック,オルテガ,フォーノイ,エッジヒル,スティックツリー,など

また,タイプ3は,例えば「モルツビー」などの品種が挙げられます.

つまり,品種によっては,うまく結実しないことがあるので,タイプの異なる品種の混植が求められます.

僕らも露地栽培でいくつかやっておりますが,タイプ1と2の混植をしてます.

混植の割合に関しては,栽培品種と受粉樹を8:1になるようにすると良いと言われます.

すなわち,タイプ1を8本導入すると,タイプ2を1本導入するということになります.

ただ,タイプ3の「モルツビー」だと,一本で自家結実するので便利です.

タイプ1のスマザーズは毛茸がある

上の写真は,スマザーズなのですが,800gにもなる大玉,花と果実にバラの香りがあります.

実はこの品種は,学名が,C. edulisではなく,おそらくC.tetrameria だと言われています.

C.tetrameriaは,葉に毛茸があり,ウーリーリーフホワイトサポテや,マタサノ,イエローサポテなどと呼ばれています.

遺伝的な差異も,他のC. edulisとはかなり違っていると言われています.

また,一般的なC. edulisは5心室なのに対して,マサタノは4心室だと言われている.

他の品種など

ホワイトサポテが広がらない原因として,日持ち性が悪いことや,皮が薄く,輸送性が悪いこと,品種によっては皮に近い部分に渋みがある,果皮の色が緑色なので収穫時期が分かりにくいなどというネガティブな側面があります.ただ,品種によってはそれらがマシになります.

例えば,熟すと果皮が黄色くなる品種では,イエロー,チェストナット(渋み少ない),レモンゴールド(日持ち長い),ライニキコマーシャル(糖度が高い)などがあり,初心者さんへもおすすめです.また,クシオ,マクディールなども有名ですが,それらは熟しても緑色のままなので,少々分かりにくいです.

タイプ2からは,バーノンという品種が,比較的果実が大きく糖度が高いことから人気があります.

栽培方法

ホワイトサポテの栽培暦は上の通りです.

ホワイトサポテを栽培するにあたっての特徴を以下に示します.

- 耐寒性は強い.

- 乾燥にも比較的強い.

- 逆に湿度には弱い.

- 砂質の土壌を好むが,排水がきっちりされておれば,粘土質の土壌でも大丈夫.

耐寒性が強い.

ホワイトサポテは,耐寒性が強い果樹で,成木だと一般的に-5℃程度までは耐えると言われますが,-2.5以下では花芽や果実が寒害を受けると言われます.

ただ,耐寒性に関しては,アボカドよりも強いとされます.

ただ,幼木の場合は,0℃以下でも枯れ込む場合があるので注意が必要です.

これは,どの果樹でも一緒ですね!

なので,沖縄だけではなく,よく本土でも栽培がなされます.

乾燥に強いが湿度には弱い

ホワイトサポテは,ある程度の乾燥には強いが,逆に湿度には弱いです.

そのため,水はけの良い土壌が好まれます.

土壌pHはあまり選ばず,酸性から弱アルカリ性までよく生育するが,最も良好なのはやはり弱酸性程度の土壌です.

根っこは,比較的浅く,水平方向に伸びるように伸長してます.

実生の場合.

実生樹だと,結実までに7~8年はかかると言われますが,ただ,果実が小さくなったり,結実不良を起こしたりするので,基本的には接木が必要です.芽吹き良い春あたりの時期に,生育旺盛な実生樹を選び接木をして下さい.

高接ぎでも品種更新が可能です.現在のところ,バンレイシ系のように特に台木と穂木の不親和性なども特に無いようです.

花芽の分化

秋になって一日の平均気温が20℃以下になると,花芽分化して花芽がつきます.

僕らの沖縄県の環境だと,2021年は秋20℃程度の日が数日続き,冬にはすでに「フロリダ」と「バーノン」に花芽が出てきておりました.沖縄では真冬でも最低気温が10℃を下回らないので,花芽はそのまま成長して,冬に開花が行われます.沖縄では,品種にもよりますが,12月~翌1月に開花して,7月~8月あたり収穫です.

本土でも開花はすることがありますが,10℃を下回る日が続くので,蜂などの受粉昆虫(ポリネーター)の活動量が減り,受粉が良好に行われないことが多いです.開花時には,約15℃以上の気温があれば結実が認められます.

そのため,本土の露地栽培だと,大体3~4月に開花,そして収穫も9~10月あたりです.ハウス栽培だと,沖縄県のように振る舞います.

参考にした書籍.

以下の本を参考にしました.

この記事を最後まで読んでいただきありがとうございます.

こちらの記事を読んでくれた方には,以下の記事もオススメです.

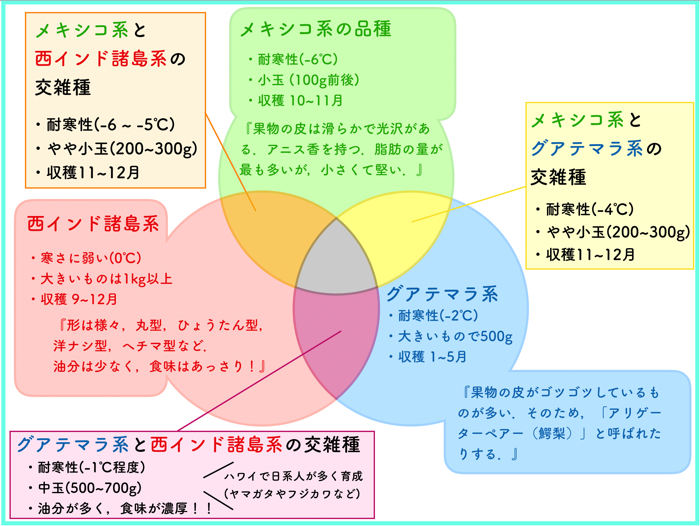

この記事のポイント アボカドはメキシコ系,グアテマラ系,西インド諸島系の三つに分けられる! その中でも交雑種が …